“Hiroshima, 6 agosto 1945, ore 8.15 d’una mattina tersa, in cui nulla pare diverso dal solito. Alto nel cielo vola un bombardiere americano. Proprio in quel momento il B-29 Enola Gay lancia sulla città un ordigno di tipo nuovo che sviluppa la potenza di 20 mila tonnellate di tritolo. La bomba esplode a circa 600 metri di altezza, quota ideale per esaltare il suo potere distruttivo. Si sviluppa una enorme palla di fuoco con una temperatura di centinaia di migliaia di gradi. Un turbine indescrivibile che viaggia a oltre mille chilometri orari si abbatte sull’abitato. Contemporaneamente si liberano raggi gamma e neutroni a causa della reazione atomica. Decine di migliaia di persone muoiono all’istante, altrettante nei giorni seguenti a causa delle ustioni e delle radiazioni, un nemico sconosciuto che nessun medico sa come combattere. Hiroshima ha conosciuto il primo bombardamento atomico della storia. Tre giorni dopo subisce la stessa sorte la città di Nagasaki. La seconda guerra mondiale, il più grande conflitto mai combattuto, si conclude con l’uso di uno strumento che sembra avverare l’antico sogno dell’arma assoluta”. (Il Novecento – Storia: storia della civiltà europea, a cura di Umberto Eco)

Come si è potuti arrivare a questo?

Con l’avanzare della guerra, mentre i lavori per la produzione dell’atomica procedevano, gli Alleati trovarono documenti in cui emergeva chiaramente che il progetto nucleare tedesco era in realtà ancora ad uno stadio embrionale: non era stata prodotta né una reazione a catena, né il plutonio, né la separazione degli isotopi dell’uranio. Già alla fine del 1944, a seguito dell’avanzata degli Alleati in Francia, si arrivò dunque alla conclusione che la Germania era rimasta fatalmente indietro nella corsa alla nuova arma. Dall’altra parte, nel 1943, il Progetto Manhattan riunì Canada e Regno Unito mentre la partecipazione dell’URSS venne scartata. In meno di tre anni, il 16 luglio 1945, gli Stati Uniti riuscirono a creare l’arma più potente, distruttiva e letale mai utilizzata, diventando così la più grande forza bellica mondiale.

In seguito, Otto Hahn – chimico e fisico tedesco – e altri suoi colleghi avrebbero dichiarato la propria soddisfazione per il fatto che non era stato il loro Paese a introdurre un’arma così barbara. Tuttavia, molti scienziati tedeschi sarebbero stati arruolati da sovietici e americani al servizio delle rispettive industrie militari-industriali: l’età dell’atomo appariva infatti come l’età della definitiva militarizzazione della scienza.

Con l’avanzare della guerra, mentre i lavori per la produzione dell’atomica procedevano, gli Alleati trovarono documenti in cui emergeva chiaramente che il progetto nucleare tedesco era in realtà ancora ad uno stadio embrionale: non era stata prodotta né una reazione a catena, né il plutonio, né la separazione degli isotopi dell’uranio. Già alla fine del 1944, a seguito dell’avanzata degli Alleati in Francia, si arrivò dunque alla conclusione che la Germania era rimasta fatalmente indietro nella corsa alla nuova arma. Dall’altra parte, nel 1943, il Progetto Manhattan riunì Canada e Regno Unito mentre la partecipazione dell’URSS venne scartata. In meno di tre anni, il 16 luglio 1945, gli Stati Uniti riuscirono a creare l’arma più potente, distruttiva e letale mai utilizzata, diventando così la più grande forza bellica mondiale.

In seguito, Otto Hahn – chimico e fisico tedesco – e altri suoi colleghi avrebbero dichiarato la propria soddisfazione per il fatto che non era stato il loro Paese a introdurre un’arma così barbara. Tuttavia, molti scienziati tedeschi sarebbero stati arruolati da sovietici e americani al servizio delle rispettive industrie militari-industriali: l’età dell’atomo appariva infatti come l’età della definitiva militarizzazione della scienza.

Per raggiungere questo obiettivo ci volle l’impegno delle menti più acute dell’epoca, Hans Bethe, John von Neumann, Edward Teller, L. Szilard, Enrico Fermi, R. Feynman, solo per citarne qualcuno. Alcuni di loro si resero presto conto della potenza distruttrice di quello che stavano costruendo e cercarono di porre un freno a quella corsa. Leo Szilard, tra i più sensibili del gruppo di scienziati, si fece portavoce di tutti coloro che suggerirono di fare uso della bomba solo a scopo dimostrativo, senza utilizzarla su un obiettivo civile. Scrissero una lettera che giunse ai vertici; anche Oppenheimer la lesse, senza tuttavia darle seguito. La potenza dell’esplosione del 16 luglio del 1945 fu tale che gli scienziati, i quali avevano precedentemente chiesto al presidente Roosevelt di informare il popolo dei risultati raggiunti, si rivolsero ripetutamente al neo presidente Truman (informato delle ricerche non appena entrato in carica nell’aprile dello stesso anno) affinché la bomba non fosse mai usata. Tuttavia, i militari, soddisfatti del test svoltosi ad Alamogordo, avviarono la costruzione della seconda bomba al plutonio, chiamata “Fat Man”.

Per raggiungere questo obiettivo ci volle l’impegno delle menti più acute dell’epoca, Hans Bethe, John von Neumann, Edward Teller, L. Szilard, Enrico Fermi, R. Feynman, solo per citarne qualcuno. Alcuni di loro si resero presto conto della potenza distruttrice di quello che stavano costruendo e cercarono di porre un freno a quella corsa. Leo Szilard, tra i più sensibili del gruppo di scienziati, si fece portavoce di tutti coloro che suggerirono di fare uso della bomba solo a scopo dimostrativo, senza utilizzarla su un obiettivo civile. Scrissero una lettera che giunse ai vertici; anche Oppenheimer la lesse, senza tuttavia darle seguito. La potenza dell’esplosione del 16 luglio del 1945 fu tale che gli scienziati, i quali avevano precedentemente chiesto al presidente Roosevelt di informare il popolo dei risultati raggiunti, si rivolsero ripetutamente al neo presidente Truman (informato delle ricerche non appena entrato in carica nell’aprile dello stesso anno) affinché la bomba non fosse mai usata. Tuttavia, i militari, soddisfatti del test svoltosi ad Alamogordo, avviarono la costruzione della seconda bomba al plutonio, chiamata “Fat Man”.

Il Progetto Manhattan

Origine e obiettivi

All’inizio del XX secolo, in Europa, a seguito della scoperta dell’atomo, la scienza nucleare subì una velocissima progressione. Le menti più eccelse dell’epoca, tra cui numerosi scienziati insigniti del Premio Nobel, diedero vita ad un nuovo ambito disciplinare separato dalla fisica cosiddetta “classica” per studiare i fenomeni sub-atomici. L’entusiasmo della comunità scientifica internazionale dei primi anni ‘30 dello scorso secolo non fu però in grado di prevedere né di evitare che tutto il progresso ottenuto venisse poi messo a disposizione di persone intenzionate ad impiegare la nuova tecnologia nucleare per produrre armi. La cecità degli studiosi che parteciparono alla prima corsa agli armamenti nucleari diede vita ad una nuova epoca tristemente governata dal timore dell’impiego di armi di distruzione di massa come mezzo per risolvere controversie internazionali. Questo accese successivamente un profondo dibattito sulla responsabilità morale degli scienziati e l’applicazione delle loro scoperte, protrattosi fino ai giorni nostri. Lo scoppio del secondo conflitto mondiale costituì un punto di svolta per la storia della costruzione del primo ordigno nucleare. Le preoccupazioni legate alla possibile costruzione di armi esplosive con l’uso di tecnologia nucleare da parte della Germania nazista spinsero scienziati quali Albert Einstein, Leo Zsilard ed Eugene Wigner a scrivere una lettera al presidente americano Roosevelt. La missiva, datata il 2 agosto 1939, metteva in guardia quest’ultimo rispetto agli effettivi distruttivi che la detonazione di tali ordigni avrebbe potuto causare. Roosevelt, forte delle enormi risorse tecnologiche del suo Paese, diede via libera ai progetti sull’energia atomica, che tuttavia procedettero inizialmente con molta lentezza. Nel frattempo, altri studiosi erano all’opera anche in Germania e Inghilterra anche se, nella corsa alla bomba, nessun Paese si trovava ancora particolarmente in vantaggio. La grande svolta avvenne con l’entrata in guerra degli Stati Uniti: fu infatti allora che il progetto nucleare diventò una priorità. Il 12 giugno 1942, Roosevelt e il suo Segretario di Stato alla Guerra Henry Stimpson (1867-1950) decisero di formare segretamente un dipartimento militare dedicato esclusivamente allo studio delle armi atomiche; nacque così, nel pieno della II Guerra mondiale, il ‘Progetto Manhattan’ con lo scopo di munirsi di un’arma atomica in caso la Germania nazista fosse riuscita a costruire il suo arsenale atomico. Gli Alleati speravano infatti che una condizione di parità di armamenti avrebbe scoraggiato la Germania ad usare l’arma atomica. Si delineava quindi per la prima volta l’ideologia della deterrenza nucleare. Ebbe così inizio la storia del Progetto Manhattan nella massima segretezza. Solo il presidente Roosevelt, il Segretario alla Guerra Stimpson, il generale Marshall e i direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione Conant e Bush erano a conoscenza del progetto. Il 17 settembre il generale Leslie Groves venne nominato project manager. Il 19 ottobre, Groves scelse il fisico J. Robert Oppenheimer come scienziato capo e gli affidò il compito di creare un laboratorio centrale dedicato esclusivamente alla costruzione della bomba atomica. Il 2 dicembre 1942, in quello che Léo Szilard definì “un giorno nero per l’umanità”, la pila di Fermi, il primo reattore nucleare della storia, fu completata a Chicago (Illinois). Da quel momento in poi, gli scienziati furono in grado di controllare la reazione a catena. Sebbene vi fossero ancora molte incertezze sui metodi, questo successo segnò una svolta per il Progetto Manhattan, che poté entrare nella sua fase industriale. Furono definiti due tipi di bombe: la bomba all’uranio arricchito e la bomba al plutonio.

J. Robert Oppenheimer

La costruzione dei siti

Il Progetto Manhattan fu un’impresa colossale, sia dal punto di vista finanziario che umano, frutto di una collaborazione senza precedenti tra l’industria, la scienza e l’esercito americani, che si avvalevano di importanti progressi nella ricerca nucleare associati ad una potente industria chimica. I siti necessari al suo successo furono costruiti frettolosamente ai quattro angoli del Paese, sotto la direzione dell’azienda DuPont – responsabile della parte ingegneristica –, del fisico Robert Oppenheimer – direttore della parte scientifica – e del generale Leslie Groves – responsabile del progetto. Il primo nodo che il governo americano si trovò a dover sciogliere fu quello di decidere dove costruire i centri e i laboratori di ricerca. L’individuazione di questi siti richiese attente valutazioni. Le esigenze del progetto richiedevano infatti che si trattasse di sobborghi isolati, lontano dai grandi centri abitati e recintati con filo spinato. I siti scelti furono tre, ubicati a Los Alamos nel Nuovo Messico (il c.d. sito Y), a Oak Ridge nel Tennessee (il c.d. sito X) e a Hanford nello stato di Washington (il c.d. sito W). Nel complesso, i tre agglomerati urbani ospitarono 125.000 scienziati ma non solo: a vivere lì erano le rispettive famiglie, assieme a studiosi, fisici e – ovviamente – spie. Le città furono costruite silenziosamente dal Corpo degli Ingegneri degli Stati Uniti dopo che tutti i residenti furono allontanati. I centri erano tenuti così segreti da non risultare nemmeno sulle mappe. A tutti fu proibito di pronunciare il nome del luogo in cui risiedevano. Isolati da barriere naturali e recinzioni di sicurezza, ogni sobborgo rispondeva a precisi requisiti: si trovava in zone poco popolate, lontano dalle coste, ma era facilmente raggiungibile da ricercatori e tecnici. Inizialmente, spinti dallo spirito patriottico, in molti si adattarono a vivere in tenda, altri in roulotte o in rifugi di fortuna, fino a quando, all’interno delle riserve militari, furono costruite le prime abitazioni. I centri erano microcosmi in cui non mancava nulla: c’erano enormi quantità di rifornimenti, laboratori e fabbriche ma anche case, scuole e ospedali. Non tutti, però, potevano usufruire degli stessi servizi; gli afroamericani, ad esempio, erano spesso ospitati in baracche di compensato, economiche e precarie. La scelta del sito per il laboratorio centrale fu concretizzata il 20 novembre 1942 a favore di Los Alamos (sito Y). Questo sito, come gli altri del progetto, rispondeva a requisiti molto specifici, in linea con il tipo di attività e la natura segreta della missione: un terreno facile da nascondere e circondato da montagne, in zone scarsamente popolate dove il costo di riacquisto dei terreni era più basso, vicino ad un fiume, in un clima secco e facilmente accessibile con i camion. Il sito di Los Alamos doveva finalizzare la ricerca sulla progettazione della bomba atomica e garantirne la costruzione. A tal fine, Robert Oppenheimer riunì lì molti dei più brillanti scienziati del Paese, che iniziarono ad arrivare nell’aprile del 1943. L’organico era costituito inizialmente da 300 persone, suddivise in diverse sezioni: la sezione teorica, la sezione sperimentale, la sezione chimica/metallurgica e la divisione di artiglieria. I ricercatori vivevano in costante isolamento e, sebbene potessero portare con sé le proprie famiglie, una volta insediati era loro vietato uscire. Dietro il recinto era sorta un’intera città. Agli scienziati si aggiunsero, nel giugno 1943, gli uomini del Genio militare statunitense che nel 1945 rappresentavano la metà della forza lavoro. Al culmine dell’attività, nell’estate del 1945, quasi 6.000 persone vivevano nel sito. I laboratori erano separati da recinzioni di sicurezza. Il sito di Oak Ridge (sito X) era suddiviso in diverse strutture. L’edificio Y-12 ospitava le strutture elettromagnetiche per la separazione degli isotopi. Quando fu inaugurato ufficialmente, alla fine dell’estate del 1943, ospitava 5.000 dipendenti. Il complesso K-25, la cui costruzione iniziò poche settimane dopo, fu progettato per testare un nuovo metodo di separazione degli isotopi, la separazione chimica. Accanto ad esso si trovava l’impianto di diffusione termica, noto come S-50, che produsse per la prima volta uranio arricchito nell’estate del 1944. Infine, si decise di costruire un impianto pilota – chiamato X-10 – per la produzione di plutonio, un atomo ancora poco conosciuto, e di sviluppare un sistema di raffreddamento efficiente. Nel 1945, questa nuova città venne costruita da zero e aveva una popolazione di 70.000-75.000 abitanti. Il complesso di Hanford (sito W), che si estendeva per quasi 2.600 chilometri quadrati, era dedicato alla produzione di plutonio. Era il più grande sito industriale costruito durante la Seconda guerra mondiale in termini di dimensioni. Edificato vicino al fiume Columbia, al suo apice ospitava 45.000 persone. Tutto il 1943 fu dedicato alla preparazione del sito e alla progettazione della fabbrica.La prova finale

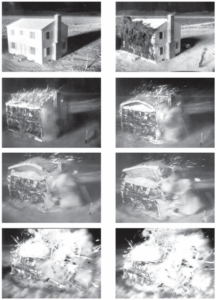

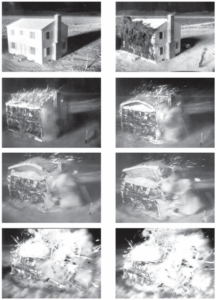

Nel giugno del 1945 la bomba era pronta per la prova finale. Dopo mesi di preparazione, la mattina del 16 luglio 1945 la prima bomba al plutonio della storia esplose ad Alamogordo, nel cuore del deserto della Jornada del Muerto nel Nuovo Messico, spazzando via ogni traccia di vita nel raggio di un chilometro. Il fungo atomico squarciò il cielo e infranse il silenzio: gli scienziati del progetto Manhattan avevano appena testato la potenza di “Gadget”, la prima bomba atomica della storia. L’onda d’urto fu avvertita per 160 chilometri e una nube di fumi si alzò a 12.000 metri dal suolo. Di fronte alla violenza inaudita dell’esplosione, il fisico americano Robert Wilson (1914-2000) disse: “È terribile quello che abbiamo fatto qui”. “Io sono la morte: la distruttrice di mondi” ricorderà di aver pensato Oppenheimer dopo aver visto la potenza di quello che aveva costruito. “Alcuni esultavano, altri piangevano, la maggior parte se ne stava in silenzio”. Il test era riuscito alla perfezione.

House destroyed sequence